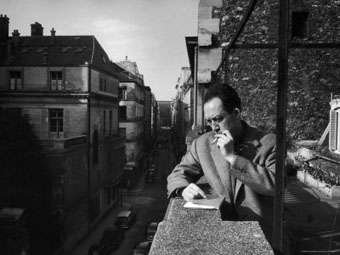

Camus visionnaire

Camus avait tout vu et tout prévu. En particulier ce que l’on a pensé après lui. Pas n’importe quelle pensée, évidemment, mais celle labélisée par Onfray comme émancipatrice. Elle correspond peu ou prou avec une pensée qui a pris son essor dans « l’après 68 », « devenue “French theory” en traversant l’Atlantique ». Un choix pour le moins paradoxal.

Onfray, en effet, n’a de cesse et ne cesse de se gausser du « petit monde intellectuel parisien confiné », dont Normal Sup’ serait la quintescence,

« où les idées, l’idéal, l’idéalisme se déconnectent du monde ici et maintenant », où la philosophie est assimilée à « un pur exercice de rhétorique dans lequel les sophisteries s’enchaînent pour prouver n’importe quoi ».

Or, on voit mal a priori pourquoi il prend au sérieux les théorisations made in France recyclées dans certains campus étasuniens, comme si l’air vivifiant de ces lieux d’excellence intellectuelle, tout aussi voire encore plus coupés spatialement et socialement de la réalité que le sont les universités françaises, était un gage de qualité philosophique. D’autant que celle implantée au début des années 1970 dans le bois de Vincennes, d’où une bonne part de ces cogitations hexagonales étaient issues, avait été conçue par Georges Pompidou et son ministre de l’Éducation d’alors, Edgar Faure, comme, selon le dire même de l’ex-fondé de pouvoir de la banque Rotschild « une cour de récréation où les contestataires pourront élucubrer à leur

aise sur la révolution à venir et nous ficher ainsi la paix dans la rue ».

Ce qui s’est effectivement produit.

Mais si Onfray jette son dévolu sur ces théories post-68, c’est que, tout simplement, elles participaient d’une manière ou d’une autre, et quelles

que soient les intentions de leurs auteurs, du grand reflux les idéaux de transformation radicale de la société et, plus précisémant, de la liquidation de l’engagement des intellectuels à lutter contre le capitalisme. D’où l’érection par Onfray de Camus en précurseur inspiré de cette liquidation. Ainsi lui devrait-on :

1°/ La bonne nouvelle, tout d’abord, qui sera annoncée par Michel

Foucault : « le pouvoir est partout », anonne Onfray, sans rapport

aucun avec la domination de classe. « Seules existent des zones éparses dans lesquelles se manifeste le pouvoir », que l’on ne saurait ramener

aux « appareils d’État » althussériens, répressifs ou idéologiques, par

le biais desquels la classe dirigeante maintiendrait sa capacité à diriger ».

Il n’existerait plus que des « micro-pouvoirs » fournissant l’« occasion de micro-fascismes stoppés par des micro-résistances ». Dans les écoles, les prisons, les asiles, les hôpitaux, mais sûrement pas à l’université ni dans la recherche, dans les maisons d’édition, des rédactions de journaux, les studios de radio ou de télévision, là où les intellos du genre Onfray

sont libres de dire ou d’écrire ce que l’on attend d’eux. Et de jouer

les « résistants » face à des tyrans logés ailleurs et au loin. Avec cette conséquence bénéfique : « plus question d’une révolution classique avec appropriation des moyens de production, avant-garde éclairée du prolétariat, à la tête d’un parti tout puissant, avénement d’un Homme nouveau juste en passant d’une économie capitaliste à un économie socialiste ».

2°/ Ensuite, l’invitation deuleuzienne et guattaresque qu’Onfray reprend

à son compte, aux « jubilations des machines désirantes », qui se

trouverait « déjà chez Camus ». Où ? À Tipaza, entre autre, où Onfray

s’est rendu en pèlerinage, accompagné par un Franz-Olivier Gisbert émerveillé et un photographe appointé, « haut lieu du bonheur camusien » et de la philosophie dionysienne » et du « du gai savoir nietzschéen ».

À condition de mettre entre parenthèse la situation actuelle peu enviable

de la population algérienne sous un régime militarisé, répressif et corrompu.

Là-bas comme ici, ce seraient les « flux », les « énergies disparates »,

les « plans d’immanence » et autres « points de fascisme éparpillés dans

le corps social » qui inciteraient à des « résistances ponctuelles activées dans des vies philosophiques qui célèbrent la libération libidinale. »

Une libération de tout repos pour ceux qui se libèrent et plus encore pour ceux qui auraient tout a redouter d’une réelle libération populaire.

3°/ Camus aurait aussi prédit la « fin grands récits marxistes et sartriens » proclamée par Jean-François Lyotard au profit des « petits récits » de la post-modernité qui permettent aux néo-petits bourgeois d’ériger leur petitesse en mesure du monde, inspirés de « l’art contemporain » de la fragmentation et du collage, « capables de fédérer les intensités d’affects ». « Vingt ans plus tôt, explique Onfray, Camus croyait aussi que l’esthétique était une éthique, donc une politique, il faisait de l’artiste une voie d’accès

à la politique. » Assertion pour le moins cocasse alors que l’art est plus désengagé que jamais, et que la culture a fait largement place au

« culturel » où le mercantile va de pair avec le consensuel. Ainsi Onfray rejoint-il ces « oracles postmodernes qui avaient ratiociné la fin de l’histoire et des “grands récits”, la dispersion du sens, de l’individu, de la société, sous

la bulle close d’un immense parc de loisirs dans l’ivresse d’un perpétuel instant », alors qu’« ils ne parlaient que d’eux et de leurs étudiants [1] ».

4°/ Même Pierre Bourdieu, qu’Onfray n’apprécie guère par ailleurs dans

son rôle de désenchanteur, aurait répondu au souhait de Camus d’un

« anarcho-syndicalisme européen » en tentant de « fédérer de façon europénne les énergies critiques » et en rêvant d’une « mutualisation

des syndicats des différents pays ». Comme par hasard, Onfray adhère

à ce qu’il y a de plus discutable dans le leg politique bourdieusard :

l’« Internationale des intellectuels européens » dont il souhaitait la constitution n’était pas destinée à être « le genre humain », mais plutôt celle de la gente intello, seule détentrice des « énergies critiques », et,

vu la bureaucrisation avancée de syndicats chargés d’encadrer et de canalyser le mécontentement des travailleurs, on peut douter que leur

« mutualisation » eût été un pas en avant décisif dans l’émanciption

de ces derniers.

5°/ Pour couronner le tout, Camus aurait jeté les bases d’un anarchisme revisité, dépouillé de sa négativité mortifère, post-moderne, « un post-anarchisme pour aujourd’hui » qui n’aurait rien à voir, sinon de manière antithétique, avec le « grand récit d’une révolution marxiste apocalyptique, millénariste ou le discours apophatique de la libération des peuples opprimés au seul son des trompettes politiques du jugement dernier ».

Car l’« action libertaire concrète » ne peut que proposer « une multitude

de petits récits » contre le « révolutionarisme en bloc de Sartre ».

Et Onfray de convoquer Jacques Derrida, initiateur d’une « politique éclatée en fragments mutiples » qui aurait proposé « une réflexion sur Marx non marxiste ». Comme si on avait attendu ce dernier ! Malhonnête ou ignorant comme à l’accoutumé, Onfray oublie ou feint d’oublier que Marx avait été le premier à proclamer, face aux querelles de ceux qui se réclamaient déjà de lui tout en se disputant sur l’interpétation de sa pensée : « Tout ce que je sais, c’est que je ne suis pas marxiste ». Et le moins que l’on puisse dire des « spectres de Marx » accommodés à la sauce derridienne, c’est qu’ils sont, comme tous ceux refaçonnés par le marxisme de la chaire ou ses succédanés post-modernes, des plus acommodants, c’est-à-dire pas de nature à hanter le sommeil de la bourgeoisie européenne.

Tel n’est d’ailleurs pas non plus le propos du post-anarchisme promu par Onfray, plus que jamais obsédé par la « récusation du schéma marxiste ».

Il aurait pour tâche au contraire d’« en finir avec la domination marxiste-léniniste » : « Pas de grand soir, pas de révolution providentielle », clame Onfray en guise de conclusion, caricaturant à souhait la volonté de ceux qui persistent à vouloir en finir avce le capitalisme. Avec cet appel final faisant écho à celui qu’il croit entendre venu d’outre-tombe de Camus : « Oui à la vie. Non à ce qui l’entrave. » Ce qui, on en conviendra, ne peut que faire l’unanimité. Le « post-anarchisme » à la Onfray ou le degré 0 de la pensée et de la politique.

Sartre, la bête rouge de Michel Onfray

L’ire que manifeste Onfray contre Marx et ses héritiers présomptifs et souvent prsompteux pourrait paraître presque modérée, comparée au torrent d’injures et de calomnies auxquel Sartre a droit. De Sartre,

il a fait sa bête noire ou plutôt rouge. Rouge du « sang soviétique, cubain cambodgien » qu’il aurait « sur les mains », rouge aussi pour ses affinités coupables avec le marxisme-léninisme et le communisme. La haine

d’Onfray à l’encontre de Sartre peut être qualifiée de viscérale.

Adepte d’une « philosophie du corps », tantôt « dionysiaque »

tantôt « nietzschéenne », mais toujours « solaire », Onfray semble incapable de raisonner avec son cerveau lorsque l’on prononce le mot

« Sartre ». Peut-être raisonne-t-il alors avec ses tripes ou ses pieds,

mais ce qu’il raconte est en tout cas d’une bêtise insigne.

Dans son dernier ouvrage, c’est le nom de Sartre, après Camus, évidemment, mais avant Nietszche, qui revient le plus souvent sous le clavier d’Onfray, preuve du caractère véritablement obsessionnel de sa détestation.

Dès la troisième page de l’introduction, Sartre est dans la ligne de mire : il serait « plutôt prussien que danois ». Qu’est-ce à dire ? La Prusse renverrait à Hegel, soit « une façon de pratiquer la philosophie » qui n’est pas du goût d’Onfray. Elle voudrait, en effet, « réduire la diversité et la multiplicité du monde, sa vitalité et ses efflorescences aussi, à une poignée de concepts agencés dans des architectures systématiques ». Vient alors, lapidaire, un jugement sans appel : « le désordre du réel doit obéir à la cravache du concept ». À cette massivité des constructions théoriques d’outre-Rhin correspondrait la lourdeur d’un style abscons, rendant le tout incompréhensible voire illisible hors de « ce petit monde intellectuel où, bien souvent, on écrit pour être glosé et obscurci par les membres de sa tribu ». Tel Sartre concoctant cet énorme pensum indigeste que serait L’Être et le Néant, dont, effectivement, Onfray ne semble avoir jamais compris un traître mot.

Heureusement, il existerait une « autre façon d’être philosophe », antérieure à la première puisqu’elle remonterait à l’Antiquité, représentée ensuite, selon Onfray, par Kirkegaard. Au lieu d’échafauder de vastes théories prétendant tout englober, le penseur danois aiderait tout un chacun à « échafauder sa subjectivité ». La philosophie peut être dès lors qu’« existentielle » — et surtout pas existentialiste — dans le sens où elle concerne « les techniques de production d’une existence digne de ce nom », où « après avoir découvert une pensée — celle d’Onfray de préférence et surtout pas celle de Sartre, on en fait la boussole de sa vie ». Un vie qui

« devient une œuvre », car rien n’interdit qu’elle constitue une œuvre

d’art, sinon un ensemble de déterminants sociaux dont Onfray n’a jamais entendu parler ou, plus vraisemblablement, dont il ne veut pas que l’on parle, à la différence de Marx qui montrait pourquoi un tel idéal, qui était aussi le sien, était totalement irréalisable dans le cadre des rapports de production capitalistes, mis à part pour quelques privlégiés du système.

Peu importe, néanmoins. Pour preuve que Sartre tournait le dos à la mission du philosophe, qui est d’écrire « pour être lu et compris afin d’aider à exister », comme Camus s’y employait, Onfay se rabat un argument imparable, l’argument de vente : « Aujourd’hui Sartre a deux ou trois commentateurs, mais Camus quantités de lecteurs ». Premier mensonge flagrant, en tout état de cause, pour ce qui est de Sartre, où l’exagération le dispute à la mauvaise foi. Ce n’est que le début d’une longue série qui défie la comptabilisation, à propos non seulement de Sartre, mais sur tout ce qui concerne de près ou de loin la tradition progressiste en France.

Tout au long de son ouvrage, Onfray poursuit Sartre de sa hargne, entre deux odes à Camus, jusqu’à clore par cinq pages « bibliographiques » entièrement consacrées à maudire le tandem Beauvoir-Sartre, « couple qui avait décidé de prendre le pouvoir intellectuel en France » au prix d’« un compagnonage avec le PCF ». C’est là tout simplement effacer les relations exécrables entre le PCF et Sartre au sortir de la guerre jusqu’à 1948 [2], puis à partir de 1953 après que Sartre eût condané la répression du soulèvement populaire à Budapest. Le pape de l’existentialisme fut qualifié, entre autre, de « vipère lubrique » par celui du stalinisme cultuel hexagonal, Roger Garaudy. Or, si l’on dressait la liste des épithètes qui sont accolés à Sartre par Onfray, on verrait que ce stalinien qui s’ignore parce qu’il est devenu centriste, ne le traite pas mieux.

La préface aux Damnés de la terre de Franz Fanon vaut à Sartre l’accusation de s’être fait « incendiaire en invitant à jeter de l’huile philosophique sur le feu de la haine des hommes », appréciation typique du « moralisme judéo-chrétien » qu’Onfray se plaît ustiger chez les autres, et qui dispense ce « non-violent » d’opérette de s’interroger sur la violence du colonialisme et de l’impérialisme. Quitte à user lui-même de la violence verbale contre ceux qui luttent pour s’en libérer les armes à la main et ceux qui s’en affirment solidaires au lieu de gloser comme lui en pacifiste autosastisfait « au-dessus de la mêlée ». Pour Onfray, ces derniers n’étaient que des « malfrats de papier » qui ont tiré prétexte de la guerre d’Algérie pour « assassiner un homme qui ne pratique pas les codes de la tribu parisienne, ne se soumet pas à la religion marxiste et persiste dans les plis du drapeau noir ». Là, Onfray ne se contrôle visiblement plus. Outre qu’il confond la couleur du drapeau et se trompe de dates — Sartre avait été excommunié depuis belle lurette par les staliniens français quand il a rédigé la fameuse préface — , la plupart des intellectuels qui soutenaient le FLN n’étaient absolument pas marxistes, même si le nom d’Henri Alleg peut venir à l’esprit. Peu importe. Pour Onfray le marxisme « fait désormais la loi dans le milieu intellectuel » de la France d’après guerre. Contre un Camus qui « ne justifie jamais les camps quel que soit le drapeau qui flotte sur les miradors », « la meute est lâchée. Sartre excelle dans l’art de conduire les chiens ». Sans doute Onfray rêve-t-il d’en faire autant si l’on en juge par le passage à l’acte qui suit.

« Si, d’une certaine manière, le XXe siècle fut bien celui de Sartre, c’est que l’auteur de « La nausée » avait décidé qu’il en serait ainsi et qu’il ne s’est rien interdit pour parvenir à ses fins. Dans sa stratégie pour conquérir le pouvoir intellectuel en France et assurer sa domination, il ne recula devant rien. La fortune libéra Sartre de concurrences qui auraient été terribles : Nizan lui simplifia la vie en mourant au combat à Dunkerque en 1940, Politzer fit de même en résistant dès 1940 et en succombant sous les balles nazies au mont Valérien en 1942. Camus eut finalement le bon goût de disparaître dans un accident de voiture en 1960 et Merleau-Ponty de succomber à un infarctus l’année suivante. Quant à Raymond Aron, il comptait pour rien puisqu’il avait rejoint le camp de la droite. Un boulevard s’ouvrait alors pour l’impétrant… » Tel un dieu maléfique, le Sartre diabolisé par Onfray, aurait donc dicté le sort funeste de ses rivaux. Après Le livre noir du communisme, voici le roman noir de Sartre rewrité par Onfray.

Sartre se voit ainsi cloué sans relâche post mortem au pilori par un Onfray déchaîné qui ne se rend même pas compte qu’il emprunte beaucoup aux juges des « tribunaux révolutionnaires » qu’il exècre. Sous prétexte que Sartre, toujours dans la préface aux Damnés de la terre, explique qu’une lutte de libération nationale passe presque toujours par quelques décimations dans les rangs des oppresseurs, notamment quand ceux-ci envoient leur armée pour en venir à bout, Onfray en déduit qu’il « appelle au meurtre au nom de la nation ». Et de conclure par une sentence

censée donner le coup de grâce à l’adversaire : « Dès qu’il parle sous un portait de Marx ou de Lénine, Sartre est au vingtième siècle l’autre nom

de Déroulède ». On ne sait pas sous quel portait virtuel Onfray choisit de parler, celui de Nietzsche ou maintenant de Camus, autrement dit le sien, et quel nom de transfuge célèbre de l’extrême gauche à droite on

pourrait lui accoler. Mais, de toute évidence, Onfray préfère se taire.

À lire Onfray, Sartre était « philosophiquement mort », dès le début des années 1970. Mais alors, pourquoi cette danse du scalp frénétique sur sa tombe ? Toujours est-il que Mai 68 aurait « consacré une nouvelle génération de penseurs » rendant caducs l’existentialisme, le marxisme, le structuralisme et autres « visions du monde totalisantes à vocation totalitaire ». Consécration dont on peut pourtant douter qu’il y ait lieu de se féliciter alors qu’elle va coïncider sur le plan politique avec l’avènement du libéralisme avancé giscardien puis du social-libéralisme mitterrandien, soit l’entrée de la France dans une interminable période de régression socio-politique et idéologique, l’irruption médiatique des « nouveaux philosophes » n’étant que l’aspect le plus spectaculaire de ce retour en arrière. Et contrairement à ce qu’imagine Onfray, son accession poussive à cette scène « à l’aube du XXIe siècle », pour user de la formule aussi ronflante qu’éculée annonçant la dernière nouvelle du jour, loin d’être le signe prometteur d’un redémarrage de la pensée critique subversive, a tout l’air d’être une ultime tentative pour justifier un monde capitaliste à la dérive, derniers feux jetés par une pensée réactionnaire avant une extinction que l’on souhaiterait définive. De BHL à Onfray, en passant par toute la cohorte des renégats « rencentrés » issus de la pseudo-révolution soixante huitarde, on est en droit de se demander, en fin de compte, si une société ayant secrété pareils individus mérite encore d’être défendue.