Larry Portis : Dans ton film, tu évoques les juifs noirs que Howell rencontre. Il est rare qu’ils soient évoqués, mais c’est important d’en parler.

Hélène Lee : Malheureusement, c’est un peu passé à la trappe. L’histoire des juifs noirs date du début du XXe siècle. En 1905, le monde apprend que des juifs noirs vivent en Éthiopie : les Fallashas. Et des juifs français qui les soutiennent vont à New York pour profiter de ce grand mouvement noir qui prend l’Afrique au sérieux et aussi pour récupérer des fonds et aider les Fallashas, à construire des écoles par exemple. Notamment un homme, Jacques Faitlovitch, qui a consacré sa vie à la reconnaissance des Fallashas, rencontre les noirs de New York et tente de les persuader qu’ils sont juifs aussi, descendant de la reine de Sabah après sa rencontre avec le roi Salomon. Ce serait la partie africaine de l’histoire et donc c’est normal qu’il y ait des juifs plus que les autres en Éthiopie. Et il y a un grand mouvement qui s’organise à New York avec des noirs qui s’improvisent juifs, qui récupèrent la liturgie, apprennent la langue, créent des synagogues noires au grand dam des juifs qui, eux, n’apprécient pas cette histoire et ne sont pas convaincus que ces Falashas soient des juifs. Des noirs juifs, ça fait désordre ! Ces gens auront beaucoup d’importance dans tout le mouvement rasta et garveyite, sauf qu’il existe de nombreuses dissensions par rapport à la couleur de la peau. Et ces juifs noirs, à qui Hailé Sélassié confiera plus ou moins la terre en remerciement de l’aide apportée à la libération de l’Éthiopie, refuseront que les Rastas viennent s’y installer. Et c’est ce qui fait que jusqu’à très récemment, les Rastas n’ont pas pu y aller.

Larry Portis : La création de ce judaïsme noir au début du siècle, suivi après quelques décennies de la création des noirs musulmans, font partie de toute une mouvance de libération et aussi, de manière contradictoire, d’une volonté d’intégration dans la société étatsunienne. Pour de nombreux noirs, l’immigration massive des juifs en provenance de la Russie et de l’Europe de l’Est avait mieux réussi son intégration dans la société étatsunienne. Je ne sais pas si cela joue à l’époque dans l’esprit des descendants des esclaves.

Helène Lee : Il est certain qu’à Harlem, les juifs et les noirs s’entendaient bien. C’était très souvent des juifs qui tenaient les cabarets noirs, qui aidaient à l’édition de la littérature noire, donc il existait de la sympathie entre les deux groupes, malgré la couleur. Il existait certainement un côté identitaire. Vu que les esclaves noirs n’avaient eu accès à l’éducation que par la bible, il fallait absolument retrouver une justification dans la bible, et devenir juifs le leur permettait. Toute l’Afrique de l’Ouest est balayée par des étoiles de David.

Larry Portis : J’imagine que tout cela est important dans la création du mouvement rastafari par Howell. C’est comme une religion ?

Helène Lee : Non. Ce n’est pas une religion et il faut le souligner. D’ailleurs plusieurs personnes le disent dans le film. Ce n’est pas une religion parce qu’une religion est une suite de règles, c’est un dogme. Tandis qu’Howell, quand on l’interroge, et je pense à la réponse qu’il fit à un journaliste qui lui disait venir le dimanche pour observer leur culte : « ici, il n’y a pas de culte. Peut-être quelques personnes pratiquent dans le privé. Mais ici on est socialiste. »

Les premiers Rastas étaient des femmes, elles avaient besoin en priorité d’un endroit pour poser leurs enfants, s’installer, survivre car elles avaient plus de difficultés que les hommes dans la vie au quotidien. Et ces femmes, qui n’avaient bien souvent que le recours aux cultes chrétiens, parce que le christ est leur mari. D’ailleurs, lorsqu’on les entend chanter les hymnes, le christ c’est leur bien-aimé. Et comme Howell était beau gosse, elles ont balancé sur lui toute leur frustration de femme abandonnée et il était à la fois le sauveteur, le protecteur et l’amant. On a dit qu’il avait de nombreuses amantes. Elles ont rapporté leurs habitudes religieuses sur ce personnage et ensuite sur Sélassié, mais la pensée rasta est avant tout une pensée laïque, un guide de survie.

Christiane Passevant : On peut parler de mouvement ?

Hélène Lee : Oui, c’est un mouvement. Il continue d’y avoir des communes — je préfère communes à communautés.

Larry Portis : Howell a-t-il encouragé ces références religieuses ? S’est-il servi de cette sorte de messianisme ?

Hélène Lee : Sa pensée est très claire, mais n’est pas occidentale, il n’y a pas d’un côté le spirituel et de l’autre le matériel, d’un côté le divin et de l’autre l’humain, c’est plutôt un cheminement de l’un à l’autre. C’est pour cette raison qu’il s’entendait très bien avec les Indiens pour qui un être humain qui se perfectionne atteint l’état suprême. Un vieux Rasta m’a dit un jour que Dieu est partout, dans les plantes par exemple, et je lui ai demandé pourquoi alors il était nécessaire de le représenter sous la forme d’un vieux monsieur avec une barbe. Ce à quoi il a répondu que lorsqu’on demande de l’aide, en général c’est un être humain qui répond et c’est logique que ce soit une personne sage, avec des moyens, qui tende la main. Pourquoi pas une vieille dame d’ailleurs ?

Christiane Passevant : Howell se marie avec une femme d’un milieu privilégié qui abandonne tous ses privilèges pour le suivre et rompt avec sa famille.

Hélène Lee : Sa famille est d’origine écossaise et avait aussi des origines chinoise, juive et noire, si je me souviens bien. C’était une famille très mélangée. J’ai vu des photos de son frère qui est blanc. Elle est plus sombre de peau, mais partout où je suis allée, on me disait « elle était comme toi » en me touchant la main.

Christiane Passevant : Elle va mourir très jeune ?

Hélène Lee : C’était une femme très belle et intelligente. Elle était très courtisée, était fiancée au fils des cigares Machado, commençait des études de médecine. Elle est tombée amoureuse de Howell et s’est retrouvée à la tête du Pinnacle. Elle prenait soin en particulier des femmes et des enfants de la commune.

Petit à petit, elle s’est aperçue que son mari avait des aventures avec ces femmes et elle ne l’a pas supporté. Elle lui avait tout donné et qu’il la trompe, cela lui était insupportable. Elle partait souvent dans la nature et un jour, elle n’est pas revenue. Elle a laissé son bébé de neuf mois et son fils de trois ans, elle est partie dans la colline et est tombée dans un précipice. On ne sait pas si c’est un suicide ou un accident.

Christiane Passevant : C’est l’un de ses enfants que l’on voit dans le film retourner au Pinnacle avec toi ?

Hélène Lee : C’est son deuxième fils, celui qui avait neuf mois quand elle est morte. Il vit à New York. C’est la première fois qu’il revenait depuis les années 1970 et on sent dans sa voix qu’il est à la fois essoufflé et plein d’émotion. Il dit « je suis né dans cette pièce »…

Christiane Passevant : Il n’y a plus que des ruines, mais on imagine avec lui. L’endroit est magnifique et surplombe la mer. Howell avait-il choisi cet endroit parce qu’il était symbolique de la lutte contre l’esclavage puisqu’il avait servi de refuge aux esclaves en fuite, les marrons.

Hélène Lee : La Jamaïque ressemble à un grand plateau incliné, plus bas au Nord qu’au Sud où se trouve le Pinnacle. Et c’est en fait un piton qui s’est détaché du plateau et ressemble à une vigie, domine Spanish Town. À l’Ouest, on voit Kingston. C’est une position stratégique et il est fort probable que des guetteurs y étaient installés depuis l’arrivée des Espagnols puisque l’endroit domine toute la baie. Le fils de Howell m’a dit avoir trouvé là des pipes d’argile à longs manches, antérieures aux Britanniques. Sur ce petit piton, appelé le Pinnacle comme le faîte du temple, le gouverneur s’était fait construire un lieu de résidence, une belle demeure coloniale avec un atrium et une grande citerne d’eau dont il reste quelques traces, des arches et un plateau. En fait la maison d’Howel, était la maison des serviteurs, accolée à la grande maison.

Christiane Passevant : Et c’était aussi l’endroit des esclaves marrons qui s’échappaient ?

Hélène Lee : En Jamaïque, les Amérindiens ont été exterminés par les Portugais le temps de deux générations. Il n’existait plus de population locale, donc les seuls travailleurs étaient les esclaves. Il n’y avait ni or ni richesses sur l’île et la seule ville était Port Royal, qui avait été détruite par un raz-de-marée à la fin du XVIIe siècle, donc les seuls habitants blancs étaient des contremaîtres et des mercenaires qui gardaient les plantations et surveillaient le travail des esclaves. L’intérieur de l’île, qui n’était pas cultivable, était un espace formidable pour les esclaves en fuite et très tôt, les esclaves fuyards, les marrons, ont créé leurs communautés sur le plateau et dans les grottes du Pinnacle.

Christiane Passevant : Tu as retrouvé pas mal de témoins qui ont vécu au Pinnacle, notamment Audrey qui est une femme extraordinaire, lucide et pleine de convictions.

Hélène Lee : Elle est arrivée à 15 ans au Pinnacle et y a vécu jusqu’à récemment. J’espérais la faire venir en France pour la sortie du film, mais elle est très malade et il est difficile de la soigner, car ils n’ont quasiment rien à manger. C’est une grande dame, un des très beaux personnages comme en ont vécu au Pinnacle, parce ce que ces personnes ont grandi dans une totale liberté, certes pauvres, mais dans une entraide parfaite. Pas de disputes, pas de vol ni de crime dans une communauté de plusieurs milliers de personnes. Le fils d’Howell parle 2600 personnes à une période donnée, en fait les gens arrivaient, restaient un an, deux ans, partaient faire leur propre Pinnacle ailleurs. Donc on peut dire qu’il y a au moins une dizaine de milliers de personnes qui sont passées par le Pinacle.

Christiane Passevant : Audrey ponctue tout son discours par cette

phrase : « Nous étions très indépendants ». Elle revient à plusieurs reprises sur cette notion d’indépendance qui est sans doute la raison pour laquelle ils/elles ont été pourchassé-es.

Hélène Lee : C’est cela, car il suffirait que tout le monde mette les mains dans les poches et le système ne tient plus, il disparaît. Les rastas disent « nous ne sommes pas assez forts pour abattre le système, nous sommes trop forts pour en être les esclaves, donc tout ce que nous pouvons faire c’est contourner le système. Donc vivons dans les marges, hors du système ». L’auto suffisance est le leitmotiv des Rastas. D’autres personnes le disent aussi dans le film, y compris l’avocat avec les dreadlocks qui dit que la base de pensée de Howell est de ne pas travailler pour Babylone.

Christiane Passevant : Qui sont les musiciens qui témoignent après

Audrey ?

Hélène Lee : Ce sont les batteurs de Count Ossie [1]. Un groupe qui, dans les années 1970, a joué avec un musicien de jazz, Cedric Brooks [2], sur quatre ou cinq disques légendaires. Ce groupe est composé à présent de musiciens à l’âge vénérable, mais rejoint comme on peut le voir dans le film par de jeunes musiciens. C’est aussi ce groupe qui a engendré le Ska. Les batteurs rastas et les jazzmen, cela a donné le Ska.

Christiane Passevant : Un des musiciens du film est vraiment passionnant dans son discours, c’est Max Romeo qui donne une explication très claire de Babylone. Il est musicien-cultivateur, c’est bien indiqué dans le film et c’est important. Lorsque l’on découvre la production de ses disques, le nombre de CD, on est impressionné.

Hélène Lee : Après Bob Marley, Max Romeo est sans doute le plus prolifique des Jamaïcains. C’est l’un des rares Rastas à s’être ouvertement déclaré de gauche, et même d’extrême gauche. C’est un rebelle dans l’âme qui n’a jamais caché sa sympathie pour tous les mouvements révolutionnaires.

Christiane Passevant : Une de ses chansons a pour titre Black Equality dont les paroles sont absolument limpides.

Hélène Lee : Max Romeo est un très grand chanteur et peut-être que s’il n’avait pas été aussi rebelle, il serait encore bien plus célèbre. Le groupe que Bob Marley a récupéré chez Lee Perry [3], le batteur et le bassiste, les frères Barrett [4]étaient au départ les musiciens de Max Romeo. La première tournée de Lee Perry en Angleterre en 1969, c’était avec les deux frères Barrett et Max Romeo. Max Romeo a été le premier chanteur de Lee Perry, avant Bob Marley qui n’a fait que récupérer les structures et le producteur. D’ailleurs le premier titre au hit parade anglais est une chanson de Max Romeo. Elle n’est pas très révolutionnaire, elle s’intitule Wet Dream (Rêve mouillé).

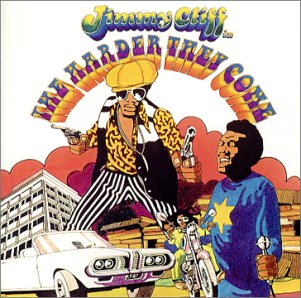

Christiane Passevant : Et Jimmy Cliff ? Tu as fait un film sur Jimmy Cliff.

Hélène Lee : C’est un type étonnant et plein de bonnes intentions. Il a beaucoup voyagé, fait des concerts, écrit beaucoup de chansons, il a une pensée très ouverte et c’est peut-être pour ça qu’il n’est pas devenu la star que l’on voulait faire de lui.

En fait ce n’est pas Bob Marley que Chris Blackwell [5] avait choisi au départ, c’est Jimmy Cliff qui avait une plus belle voix que Marley et était moins rebelle. C’est un très bon acteur, il venait de tourner The Harder They Come. Chris Blackwell avait présenté Jimmy Cliff à Perry Henzel. Mais au moment de la sortie du film, de lancer le reggae, il se coupe les cheveux et devient musulman. Et Blackwell est allé chercher Marley à la place.

Christiane Passevant : Au Pinnacle, le phénomène musical n’avait pas l’ampleur que le mouvement rasta a connu par la suite.

Hélène Lee : C’est ce qui étonne dans le film,parce que le mouvement rasta que nous connaissons, c’est après Pinacle. Après plusieurs raids, il y a celui de 1958 où tout a été brûlé et les gens chassés…

Christiane Passevant : Mais par qui ?

Hélène Lee : C’est compliqué. En 1954, il y a eu un raid du gouvernement parce que trop de ganja sortait du Pinnacle, des trafiquants venait chercher la ganja par containers, avec une escorte de la police. Il y a eu des scandales en Angleterre liés à l’importation de ganja et aux petits voyous jamaïcains qui traînaient dans les faubourgs de Londres. Tout cela faisait désordre et Churchill avait dit « si vous voulez votre indépendance, il faut vous débarrasser de la drogue ». Donc l’élite jamaïcaine de l’époque avait décidé de faire un raid sur le Pinnacle et d’arrêter une centaine de cultivateurs.

Après ce premier raid, il y a eu le grand raid de 1958 où l’État a vendu le Pinnacle, car Howell, qui avait fini de payer le Pinnacle par traites, ne se souciait pas de contrats et n’avait pas de preuve de son achat. Un grand commerçant chinois, Albert Chang, qui connaissait l’épouse de Howell et avait entendu dire qu’elle avait été assassinée, ce qui est faux. On disait étripée car on avait retrouvé son corps dévoré par les oiseaux de proie. Et Albert Chang a décidé de déposséder Howell du Pinacle en ne lui donnant pas les papiers de propriété, et son testament, que j’ai retrouvé, précise que le terrain doit être vendu ou donné à des boy-scouts. L’État a donc récupéré le terrain, mais n’a pas voulu envoyer des scouts sur un terrain de culture intensive de la ganja, il l’a vendu à un commerçant libanais qui a ensuite fait un gros commerce de ganja. Le terrain appartenait donc à ce commerçant qui a revendu le terrain lorsque les autorités ont vraiment voulu arrêter le commerce de ganja. Et le nouveau propriétaire a envoyé des miliciens brûler entièrement le village. Plus de 2000 personnes se sont ainsi retrouvé sans toit avec bébés et familles, nulle part où aller et rien à manger.

1958 est une année essentielle pour le mouvement car tous les membres du Pinnacle sont partis dans les ghettos et leurs idées se sont répandues. Toutefois les ghettos des grandes villes jamaïcaines n’avaient pas du tout la culture paysanne de ceux et celles qui venaient du Pinnacle. Dans les ghettos, il y avait la radio, c’était une culture très urbaine. On écoutait la soul étatsunienne, on s’habillait comme aux Etats-Unis. Dans ce contexte urbain, les Rastas ont créé une nouvelle culture, urbaine, et c’est celle-là que nous connaissons aujourd’hui. C’est dans le contexte de cette culture que les dreadlocks sont apparues et sont devenues une mode alors qu’autrefois seuls les gardes avaient des dreadlocks pour faire peur aux étrangers, ils s’appelaient les Mountain’s Lions (les lions des montagnes), en référence aux Lions of Juda, les gardes d’Hailé Sélassié. Les guérilléros du temps de l’invasion de Mussolini laissaient aussi pousser leurs cheveux et, paraît-il, avaient décidé de ne pas les couper avant la libération du pays. Seuls les gardes avaient les cheveux longs, mais quand les jeunes sont arrivés en ville, ils ont adopté cette coiffure puisque les Rastas faisaient peur et ils ont appelé ça les dreadlocks, les boucles qui font peur. Les locks et la musique, qu’ils ont créé à partir de ce qu’ils entendaient à la radio, des bribes de musique africaine en suspens dans les ghettos de Kingston mises au goût du jour et la soul, ou encore un hymne chrétien arrangé rasta et cela fait une nouvelle culture.

Christiane Passevant : Tu décris la forme, mais les textes ? Les textes sont souvent subversifs. Est-ce que cela vient de ce qui s’est passé au Pinnacle ou du mouvement rasta des années 1930 ?

Hélène Lee : Ils ont toujours été des rebelles, intéressés par les rebelles du monde. Cette tradition de rébellion a perduré. Au Pinnacle, on venait sans cesse les harceler. Le fils de Howell raconte que les flics faisaient de l’extorsion et les habitants donnaient ce qu’ils avaient pour avoir la paix. Et la communauté a survécu dix-huit ans, donc il est certain que la police émargeait aux bénéfices. Cette tradition de rébellion est restée quand ils sont arrivés dans les ghettos où la vie était terrible parce qu’ils avaient devant eux la richesse des blancs jamaïcains. À la campagne, ce n’était pas sous leurs yeux, tout le monde était pauvre, mais là la richesse était étalée, des palais, des villas, des gens arrogants qui exploitaient la terre et la main d’œuvre jamaïcaine depuis des siècles, sans partage. Ils étaient conscients qu’ils étaient en lutte, de front, contre Babylone, contre le système.

Ces influences sont profondes et quand je parle aujourd’hui de la relation entre Howell et de Padmore, et de l’importance des idées marxisantes dans la pensée rasta, on me rétorque qu’il est impossible de dire aux jeunes qui écoutent Bob Marley de lire Marx. Mais pourquoi pas ? parce que je trouve fantastique dans ce mouvement Marley c’est ce qui est extraordinaire dans ce mouvement on réapprend à prononcer des mots qu’on ne savait plus prononcer, le mot amour, on n’osait plus parler de Marx. Ce mouvement a ramené des tas de choses à la surface en disant « si on veut changer le monde, il est temps qu’on se pose ce genre de problèmes ». L’explication Marx et Babylone, pourquoi pas ? Il parlait aussi du système. Il ne faut pas craindre de dire d’où viennent les Rastas, leur pensée est née dans les années 1910, à l’époque des révolutions et ils continuent même si beaucoup ont perdu ce lien.

Christiane Passevant : Tu es arrivée en Jamaïque dans les années 1970, dans cette effervescence au plan musical, tu prends conscience de ce mouvement et tu reviens en France. Tu te heurtes alors à des a priori, c’est-à-dire l’image des dreadlocks et des pétards ?

Hélène Lee : Comme disait avec humour mon patron de Rock and Folk, « des palmiers et des noirs, on peut les mettre en été en couverture » ! C’est tout ce qu’on me demandait : des histoires de palmiers et de noirs. Et je me suis infiltrée dans ce créneau.

Christiane Passevant : Et tu es devenue journaliste ?

Hélène Lee : Je suis devenue journaliste parce que j’avais envie de raconter cette histoire, ce que j’avais vécu en Jamaïque, ce creuset de pensées et de discussions, j’avais envie de rendre compte de ce bouillonnement. Surtout que le reggae servait de support. À cette époque, les journaux s’intéressaient à la question, Libération m’avait passé sept doubles pages, mais petit à petit la porte s’est refermée et j’ai eu bien des difficultés à trouver un éditeur pour le livre sur Howell. En fait c’est même un collègue du Nouvel Observateur, Bernard Loupias, qui a démarché pour moi. Quant au film, cela a été pire, nous avons eu zéro centime de subvention pour le film. Nous avons eu une vente pour France O, ce qui nous a permis de déposer les dossiers au CNC et d’espérer des subventions que légalement nous devions toucher. Mais on nous toujours trouvé des poux dans la tête pour ne rien nous donner, à tous les niveaux : aide à l’écriture, à la production, à la distribution…

Larry Portis : Pour quelles raisons ? Quelle est la raison véritable ?

Hélène Lee : Pourquoi Babylone aiderait ses ennemis à sa

destruction ? C’est aussi simple que ça. Les Rastas, c’est un mouvement pour faire réfléchir les gens, rien de plus. Pas de dogme, pas de magie, pas de prières, c’est de la culture qui donne les éléments pour réfléchir. Et évidemment si on dit aux millions de jeunes qui écoutent Bob Marley, le grand ancêtre de Bob Marley, Gong Howell , était en liaison avec un communiste et que les idées rastas viennent de là, cela fait mauvais genre. On ne veut pas que les jeunes réfléchissent. Comment peut-on manipuler les gens s’ils commencent à réfléchir et voir que l’on peut stopper le système en mettant les mains dans les poches ? Plus le temps passe et plus cela sera difficile de faire de la recherche, d’ailleurs aucune université n’en fait sur le mouvement rasta. Même en Jamaïque où c’est le black out total sur Percival Leonard Howell. Je suis allée plusieurs fois à l’université où un vieux professeur, aujourd’hui décédé, m’a encouragée pour mon travail, mais à part lui, personne ne s’intéresse à la question.

J’ai demandé qu’il y ait des fouilles au Pinnacle, mais personne n’est venu. J’ai été ignorée. Avec la sortie du film, ils essaient de récupérer l’histoire ! Tant mieux.

Larry Portis : J’écoute du reggae depuis très longtemps et je n’ai jains entendu parler de Howell et, à la vision de ton film, je m’en suis fait le reproche. Comment je pouvais ignorer les racines du mouvement ? C’est incroyable.

Hélène Lee : C’est une histoire ignorée, effacée. Une chanson de Miss Lou, qui est folkloriste et est morte en 2006, parle de la destruction du Pinacle. Mais c’est très vieux.

Christiane Passevant : Dans le gros travail de recherches que tu as effectué, tu n’as pas trouvé des images, des films où l’on voit Howell ?

Hélène Lee : Rien du tout, aucune image de lui. J’ai essayé de trouver les photos qui avaient été utilisées par le journal The Gleaner, j’ai mis des annonces dans ce même journal. J’ai eu en retour quelques réactions, mais pas de photos d’Howell. J’ai entendu dire qu’il existait un enregistrement de sa voix, mais je ne l’ai pas trouvé. Je ne sais pas d’ailleurs si c’est vrai. Je sais aussi que certains m’en voulaient de ma couleur de peau.

Christiane Passevant : Ce qui est étonnant, c’est de voir les personnes qui ont vécu cette expérience du Pinnacle n’ont aucun problème par rapport à la couleur de peau. Pour eux, c’est anecdotique.

Hélène Lee : Ils et elles ont largement dépassé ce problème. Howell n’était pas raciste. Quand aujourd’hui on voit que certaines personnes se réclamant du mouvement rasta sont racistes, homophobes et machos, on rigole, parce que le fondateur de cette pensée avait des rapports avec des femmes de toutes les couleurs, son épouse était métisse, chinoise et écossaise, et les premiers Rastas étaient des femmes. Et de plus si l’on pense à la Harlem Renaissance où de nombreux écrivains étaient homosexuels, Claude McKay, Wallace Turman, Langston Hugues…

Christiane Passevant : Tu vas continuer tes recherches sur le mouvement ?

Hélène Lee : Non. J’ai besoin de repos. J’ai eu des problèmes parce que je voulais défendre ce mouvement, lui rendre justice…

Christiane Passevant : Tu as voulu donner la réalité de ce mouvement.

Hélène Lee : Exactement. J’ai rencontré des personnes sincères qui voulaient rectifier la politique mondiale qui est en train de détruire la terre et j’ai pensé que ces personnes réfléchissaient dans le bon sens, honnêtement tout en vivant des conditions de vie épouvantables pour garder le cap de cette pensée rasta. Et j’ai voulu leur donner la parole. J’ai pu rencontrer les quelques témoins encore vivants de cette expérience. Je suis fière de ça, mais mon prochain film sera sur le Japon.