Le recours au modèle militaire pour montrer l’arbitraire et le ridicule de l’autorité se retrouve dans de nombreux personnages incarnés par Louis de Funès. Dans Le grand Restaurant (Jacques Besnard, 1966), les références cumulées à l’armée et à la religion sont explicites. De Funès y tient le rôle de Monsieur Septime, restaurateur formant son personnel à la baguette. « Sourire, c’est servir » se plaît-il à répéter à ses employés. Une devise qu’il accompagne évidemment d’une discipline drastique — mélange de réflexes d’automate et d’attention de tous les instants — visant à annihiler chez ses subordonnés toute forme de contestation ou d’éventuelles revendications : « Ce sont des méthodes modernes et il faudra vous y faire. » L’exigence du patron rappelle tantôt celle d’un officier des armées tantôt celle d’un maître de ballet : « N’oubliez pas que notre restaurant est l’ambassadeur de la gastronomie française et que ce soir, en servant, vous servez la France. » Aucune place à la fantaisie. Là aussi, l’autorité fanatique du restaurateur alterne avec sa couardise, face à son cuisinier-chef, qui est à la hauteur de la tyrannie qu’il fait subir à son personnel.

L’alliance de l’autorité militaire et de la dévotion monacale est d’ailleurs reconnue dans l’aveu de Septime au commissaire principal (Bernard Blier) : « Toute ma passion, c’est mon restaurant. À l’âge de 16 ans, j’entrai en cuisine… », qui le coupe, sarcastique, « comme on rentre dans les ordres. » Toute la première partie du film est une parodie de la dictature et des rapports hiérarchiques, illustrée par une chorégraphie de la servilité qu’accentue encore le cadre du grand restaurant (près de l’Élysée) avec sa clientèle huppée.

Le film livre aussi quelques scènes d’anthologie, notamment celle où Septime donne la fameuse recette d’un soufflé à un client en allemand et que, par un jeu d’ombres, il devient le sosie de Hitler en adoptant le ton et l’attitude du dictateur (encore un clin d’œil à Charlie Chaplin).

Les personnages autoritaires, qu’interprète magistralement de Funès, sont souvent plus complexes qu’il n’y paraît. C’est le cas du chef d’orchestre tyrannique et mégalomane de La grande Vadrouille (Gérard Oury, 1966), entraîné par les circonstances à faire de la résistance contre les nazis. Derrière le personnage antipathique et insupportable apparaît une vulnérabilité qui confond le public et ne peut que le ravir. Même les méchants ont leurs failles. Son partenaire (Bourvil) s’y laisse prendre à plusieurs reprises. Ce film, l’un des plus grands succès du cinéma français (13 millions de spectateurs) — et un grand classique du comique burlesque —, se passe sous l’Occupation, comme dix ans auparavant La Traversée de Paris (Claude Autant-Lara, 1956) où de Funès tenait le rôle d’un charcutier faisant du marché noir aux côtés de Bourvil, et d’un monstre du cinéma français, Jean Gabin. L’univers de Marcel Aymé adapté au cinéma par le cynisme d’Autant-Lara et servi par un trio d’acteurs délirants restera aussi dans les annales cinématographiques. Qui ne se souvient de la réplique « Salauds de pauvres ! » lancée par Jean Gabin ?

Dans les personnages d’antipathiques odieux et autoritaires, de Funès fait merveille. Déjà, dans Ah ! Les belles Bacchantes (Jean Loubignac, 1954), il est un détective qui contrôle la décence d’un spectacle. Un rôle de censeur des bonnes mœurs qu’il joue avec brio. Suivent ensuite les innombrables rôles de personnes toujours imbues de leur « pouvoir » : promoteur dans Oscar (Édouard Molinaro, 1967) où il fait un one man show sur le mode de l’autorité confondue ; patron de chantier naval prêt à tout dans Le petit Baigneur (Robert Dhéry, 1968) ; PDG dans Hibernatus (Édouard Molinaro, 1969) ; ministre du roi d’Espagne, avare, voleur et collecteur d’impôt qui prend un malin plaisir à opprimer le peuple dans La Folie des grandeurs (Gérard Oury, 1971)…

La société française est administrée sur un modèle bonapartiste et de Funès puise dans ce fond essentiel de la culture française : les frustrations engendrées par les rapports de subordination et de domination structurés par une hiérarchie corporative étatique.

Contre la politique étatique

Pourquoi chercher à attribuer un contenu politique aux films dont Louis de Funès est la vedette ? La critique implicite de l’autorité est dans tous ses rôles, mais n’est ni un objectif, ni ne représente à elle seule une remise en question de la société, même si elle y participe. Ces films populaires sont consensuels dans leur démarche et leur objectif est avant tout commercial.

Par ailleurs, parler « des films de Louis de Funès » est imprécis et ambigu puisqu’il n’en a jamais été « l’auteur », bien que certainement le participant actif. Son travail a évidemment inspiré plusieurs scénaristes, réalisateurs et metteurs en scène qui ont écrit et construit les films sur sa personnalité de comédien. Ces films étaient conçus comme des cadres destinés à permettre l’épanouissement de ses talents. Louis de Funès, artiste perfectionniste, était conscient de son personnage et du parti que pouvaient en tirer scénaristes et réalisateurs. Il s’agissait pour eux, finalement et seulement, de mettre le comédien en scène.

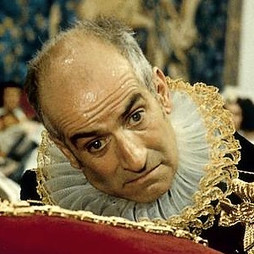

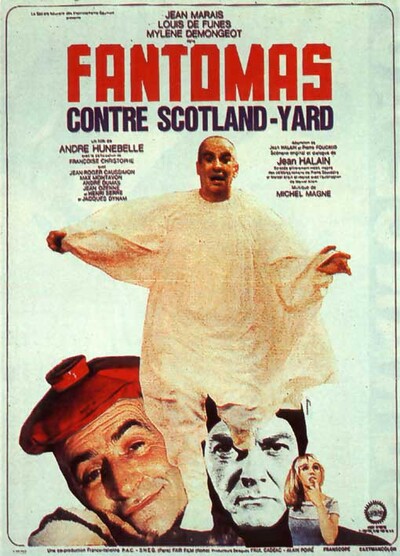

L’esprit critique et frondeur de Louis de Funès ressort dans tous ses films, même les moins réussis et les moins élaborés sur le plan du script ou des dialogues. C’est une recette qui marche et les quelques scènes où de Funès se surpasse, suffisent à emporter l’adhésion du public. Dans Fantomas se déchaîne (André Hunebelle, 1965) où il interprète l’inspecteur Juve, aussi inefficace qu’imbu de lui-même, la première scène est un modèle du genre. Le film s’ouvre en effet sur une cérémonie de remise de la Légion d’honneur à l’inspecteur, avec Garde républicaine et personnalités officielles. Le discours — tout en langue de bois et en phrases vides ou à double sens — du représentant de l’État ainsi que les mimiques flattées et faussement modestes de l’inspecteur Juve soulignent l’absurdité de la cérémonie. Lorsque ce dernier prend la parole, il est un moment perplexe. Il rend hommage aux journalistes qui l’ont aidé dans son enquête et en particulier à la jeune et pulpeuse journaliste (interprétée par Mylène Demongeot) : « Mademoiselle, votre poitrine est aussi républicaine et digne que la mienne de recevoir la Légion d’honneur. » Phrase bien franchouillarde qui montre que les « grands » de ce monde ont l’esprit aussi enraciné dans les préoccupations « vulgaires » que le peuple ; la prétention et l’hypocrisie seules les séparent.

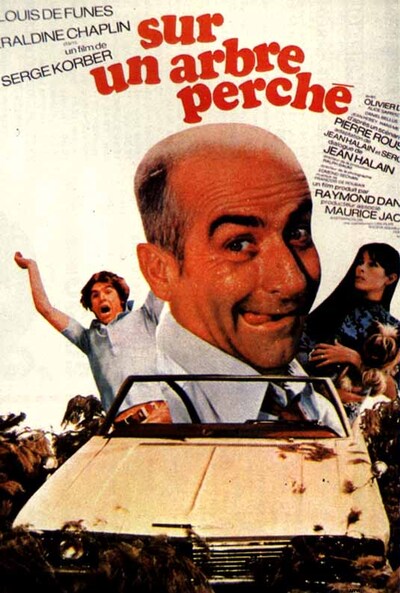

Louis de Funès joue souvent ces « grands » dont il s’attache à montrer les vices, les mesquineries et les faiblesses. Pouic-Pouic (Jean Girault, 1963) met en scène un boursier spéculateur et ridicule dont l’obsession de l’argent domine toute la vie aux dépens de sa famille et Sur un arbre perché (Serge Korber, 1970) dépeint un politicien technocrate (Henry Roubier), magouillant pour le contrôle d’un réseau d’autoroutes entre la France et l’Italie. Égoïste, méprisant et retors, Henry Roubier rencontre fortuitement un couple de jeunes auto-stoppeurs influencés par mai 68. Il leur explique sa philosophie — « La vie c’est l’énergie, la volonté, le travail ! La malchance n’existe pas ! » — avant d’avoir un accident au cours duquel sa voiture dévale un ravin et reste en équilibre sur un arbre, à flanc de falaise.

Au fil des jours, alors que tous trois sont coincés dans la voiture, le masque de Roubier se fissure. Il monopolise les restes d’eau et de nourriture. Un retour en arrière le montre en campagne électorale où il déclame « Si je fais de la politique ce n’est pas pour les affaires. Si je fais de la politique, c’est pour la liberté ! » avant de conclure avec un lapsus révélateur : « Il n’y a pas de liberté sans autoroutes… Eh… Non, sans autorité. » Après leur sauvetage in extremis par un hélicoptère, la voiture est déposée avec ses occupants sur une île déserte. Les concurrents de Roubier sont derrière l’opération. L’autorité économique a tous les pouvoirs : La morale ? Le système et le pouvoir dominent notre vie quotidienne, et le destin est plus compliqué qu’il n’y paraît à travers les notions-clichés de chance et de malchance.

L’autorité, à tous les niveaux sociaux, est en conflit avec la légalité, la moralité et la déontologie. La dialectique — produite à la fois par la soumission à l’autorité, le désir de dominer et le désir de se révolter — émerge dans toute sa complexité dès que le pouvoir apparaît comme générateur de discriminations et d’injustices. Cette perception engendre une prise de conscience et peut déboucher sur une lutte contre les autorités, surtout contre ses structures, sans pour autant faire renoncer les individus à leurs propres tendances autoritaires.

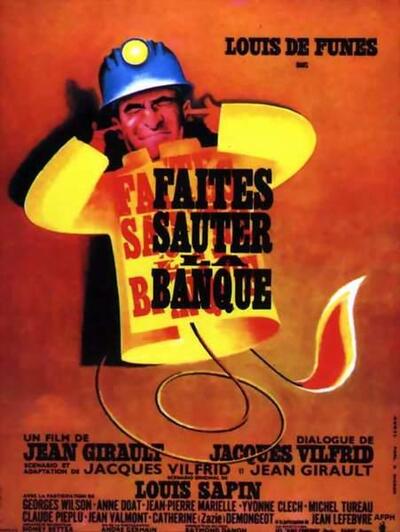

C’est le sujet d’un film étonnant, Faites sauter la banque (Jean Girault [1], 1963) où Louis de Funès tient le rôle de Victor Garnier, vendeur d’équipements de chasse et de pêche, qui perd toutes ses économies dans un investissement douteux conseillé par un banquier peu scrupuleux. Du coup se pose la question : comment récupérer l’argent perdu et, du même coup, se venger du banquier véreux ? La solution est limpide : faire sauter la banque ! Commence alors une véritable palabre sur la vengeance, la moralité et le respect de la loi.

C’est d’ailleurs à l’église que Victor Garnier trouve la « solution » et décide de braquer la banque lorsqu’il entend le prêtre dire au cours de son sermon : « Il ne faut pas confondre la bonté et la faiblesse ». Dès lors il n’est plus question pour lui de tendre l’autre joue, il faut se défendre. Si la cause est juste, il n’y a plus à hésiter. Garnier et sa famille, respectable et fort sympathique (femme, fille et fils), se heurtent toutefois à des considérations sur la loi et les conséquences à l’enfreindre. Ils analysent alors l’unique problème à résoudre pour leur plan : comment réaliser le coup sans se faire prendre ? La crainte des autorités — en un mot la peur du gendarme — est le seul frein au projet. Son épouse (Yvonne Clech) fait d’ailleurs remarquer : « Mais Victor, attaquer une banque, c’est tout un métier ! » Et la famille de cogiter pour trouver des solutions sans risque. Cette fois, c’est en « chef de famille » que de Funès parodie les travers de l’autorité [2].

Or, dans Faites sauter la banque, ce n’est pas la comédie qui prime, mais le message car la famille Garnier apparaît toujours dans son droit. Si les Garnier sont parfois maladroits et gaffeurs, cela ajoute à la cocasserie. Face aux forces de l’ordre, il faut se montrer malin, être filou, car celles-ci en revanche ne s’estiment pas soumises aux mêmes règles que la population. « Respecter la loi aujourd’hui, c’est bien simple : on n’arrive plus. » constate Garnier, pragmatique. Lorsqu’un policier du quartier le soupçonne et exige de visiter sa cave (dans laquelle la famille creuse un tunnel pour atteindre la salle des coffres), le boutiquier s’indigne : « Vous n’avez pas le droit ! ». En réponse, le policier enlève sa casquette et dégaine son arme. La loi n’est donc qu’une formalité, sans lien avec la moralité et le civisme. La loi encourage l’injustice et même, pour Garnier et sa famille, la promeut. Il est donc naturel qu’elle soit contournée. Pour la police et les autorités en général, la loi justifie l’exercice de la force. Alors si la loi gêne, il faut l’ignorer.

Comment se termine ce conte moderne sur la moralité et le civisme ? Après la découverte du larcin par le banquier — qui n’a aucun intérêt à mêler la police à l’affaire —, tout le monde (y compris le jeune stagiaire de la banque, fiancé, entre-temps, à la fille Garnier) s’accorde pour couvrir le casse. La complicité entre hors-la-loi devient « intérêt général ». Les malversations du banquier sont couvertes puisque la banque a sauté ; Garnier et sa famille récupèrent l’argent mal investi (et bien plus !) ; et les nouveaux mariés partent en voyage de noces aux îles Baléares avec une partie du butin. Moralité : les lois — règles mises en place par des politiques aux intérêts occultes — encore une fois ne correspondent nullement aux besoins d’une population qui les subit, et poussent à la transgression malgré la crainte des « forces de l’ordre ».