Le vide, la bière, le rock’ n’ roll… Une soirée triste où l’ivresse tente d’effacer l’ennui. Les rôles sont distribués, comme immuables : les mecs se soûlent, la femme se tait, poupée passive qui tente de limiter les dégâts d’une beuverie.

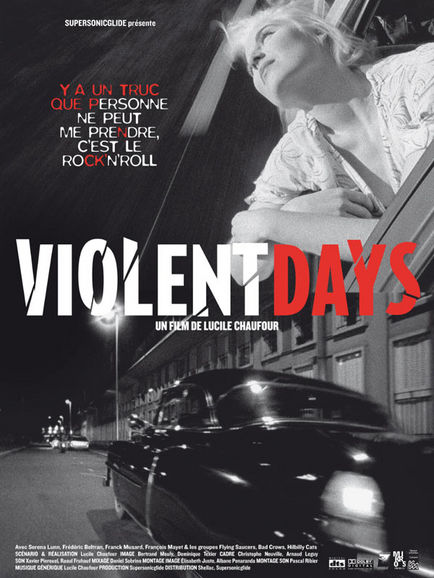

Générique. On est dans un vertige des images. Du générique, les lettres coulent comme des larmes et la jeune femme blonde tangue dans un rêve inachevé… Could you love me ?

C’est la question qui résume la relation homme/femme dans Violent Days [1] Dans le film, Serena est dans la position de « princesse d’un jour et bonniche toujours ! ». Une femme, trois mecs — le sien et deux copains — dans une virée-dérive de fin de semaine, vers le Havre et un concert rock en banlieue… Alice au pays des rockeurs est très loin de l’image de la « petite maison dans la prairie ».

Violent Days de Lucile Chaufour oscille entre fiction et documentaire, entre rêve décalé et réalité — sordide et touchante —, car le film mêle portrait social de l’univers du rock’ n’ rock, entre monde ouvrier et fantasme états-unien des années 1950, témoignages — « dans les cités, on était tous rockers » —, filmage d’un concert de rock et l’errance d’une jeune femme, Serena, de Franck et de ses amis. Cette balade dans le rock nostalgique fait songer notamment à l’Équipée sauvage [2] et à Poor Cow [3].

Cependant, au-delà du besoin d’ivresse et de l’image sublimée des Etats-Unis, la lucidité de certains est à vif, « on sort tous du milieu ouvrier. On est des prolos » et sans illusions, « quand t‘es né sous une mauvaise étoile, t’as pas de chance de t’en sortir ». Beaucoup sont marqués depuis l’enfance : « mon père était là pour me frapper ou m’engueuler ». Quant au travail, l’impression est tout aussi pessimiste : « T’es qu’un ouvrier. C’est comme t’existais pas. »

Plans superbes dans l’usine, le noir et blanc en aggrave l’impression de dureté, de pesanteur. Le travail, « c’est pas du boulot, c’est de la torture, c’est la chaîne ». Putain d’usine dirait Jean-Pierre Levaret qui décrit si bien ce travail en usine, répétitif et ennuyeux : « Une vie de con. C’est ça qu’on pense lorsqu’on retire nos vêtements de travail, dans le vestiaire, assis devant une des rangées d’armoires métalliques, avant de prendre

la douche et partir. Enfin quitter ce lieu d’infamie. » [4] Alors comment s’échapper de ce dégoût, retrouver une part de soi-même ou comment

se griser ? « Dès qu’ils ont leur voiture, ils font le cake et se plantent

dans un platane. »

Il y aurait bien sûr la résistance, s’engager, mais la plupart sont

désabusés et ne croient plus dans un syndicat pour surseoir à une

fatalité, ni à la solidarité. Le constat est amer : « les gens sont comme

des moutons », « c’est chacun pour soi » et d’autres ont vu leurs parents se battre pour rien, « mon père a bossé toute sa vie — 40 ans

à Renault — pour finir dans une chambre sans chauffage et sans eau ». Rock, classe ouvrière et enfermement : « si t’as un crédit, le patron

fait ce qu’il veut avec toi » et « à cause de la misère, tout le monde se bouffe. » Il reste le rock qui devient la seule révolte qui s’exprime devant un avenir fermé cadenassé : une jeunesse éphémère, un travail

éphémère et la division inexorable des sexes comme pour défendre un dernier terrain estimé conquis. Le sexisme a la peau dure et trouve des adeptes chez les plus fragiles.

Le film alterne sans cesse fiction et entrées en réalité. Les paroles des uns, des unes et des autres renforcent le propos de l’histoire mise en scène. Face au miroir des toilettes, Serena croise une autre jeune femme, blonde comme elle, qui a décrit devant une caméra fixe, les rapports entre elle et son compagnon — « pliés » d’avance. La normalité ? Les hommes se réunissent, boivent, écoutent du rock, paradent selon des codes définis, les vêtements, la coiffure, la bière, la voiture. Et enfin la bagarre : « Ils cassent tout et se tirent quand arrivent les sirènes. » Violent Days…

Serena, la figure blonde et le fil rouge du film, entre Barbie et Marilyn, tente de poursuivre, malgré tout, son rêve en s’accrochant à son maquillage et au ménage. Sois belle et tais-toi ! lui dit-on. Alors elle espère un moment, un geste, une parole douce, partager son rêve… Le prince charmant. « Toutes les nanas sont comme ça ! » Jugement définitif, pas la peine d’y revenir ! Serena, tu encaisses ou tu te casses !

Et pendant tout le film, on attend la rupture tant la distance entre elle et Franck est palpable, inexorable. Serena ne fait pas partie du groupe, elle est seulement l’un des codes nécessaire : la jolie blonde qui doit rester dans son coin, dans ses « limites ». Parce que les meufs sont des « pétasses » et des « gros thons » qui doivent se taire. Serena se « fait jeter », qu’elle soit draguée ou qu’elle chante en fin de concert… Abandonnée comme cette enfant de trois ans, fatiguée, qui pleure à deux heures du matin, « elle ne veut pas faire la fête ». On comprend alors que filles qui ont connu ce milieu et « ont traîné avec ces gens-là » ne veulent plus de la banane ou des santiags.

Depuis le générique de début, où Serena se meut dans une irréalité surexposée, jusqu’à la fin du concert, elle paraît dans l’attente d’un signe qui ne se produit pas. Elle part finalement seule vers la plage, mais ce départ vers la mer signifie-t-il l’ébauche d’une prise de conscience, la décision d’être autonome, de se reconstruire, seule ? Vision lucide ou rêve de rock ? « Y a un truc que personne ne peut me prendre, c’est le rock’n’roll. »

Lucile Chaufour nous laisse sur une fin ouverte, une question.

À nous d’imaginer.