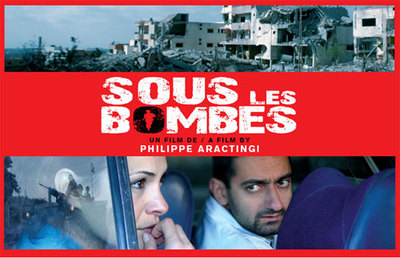

Le tournage de Sous les bombes a commencé le 21 juillet 2006 [1]. « Ce film, réalisé là-bas, sous les bombes, était ma seule arme pour affronter mes propres démons et tenter d’exorciser ma peur », déclare Philippe Aractingi.

Le scénario est simple : une jeune femme cherche son fils dans un Liban détruit par la guerre de 2006. Zeina est libanaise et vit à Dubaï. Pour éviter à l’enfant les déchirements de son divorce, elle le confie à sa sœur, Maha, qui vit à Kherbet Selem, un village du sud du Liban. La guerre éclate, les bombardements se succèdent, le blocus empêche Zeina de rejoindre Maha et son fils Karim, âgé de 6 ans. Quand finalement elle atteint le port de Beyrouth, le jour du cessez-le-feu, elle tente de rejoindre le Sud en taxi, mais se heurte aux refus des chauffeurs : « La guerre peut reprendre à tout instant, elle continue là-bas. C’est trop dangereux ! » Un seul accepte le risque, pour 300 dollars, c’est Tony… Commence alors un voyage dont personne ne sortira indemne, ni Zeina, ni Tony, ni le public dans la salle… Un voyage au bout de l’horreur quand Zeina hurle de révolte et de douleur : « Ce n’est pas ma guerre ! Ce n’est pas ta guerre, Maha ! »

Quatre producteurs ont soutenu ce projet de film, deux Français, un Belge et un Anglais. La production s’est faite en moins d’un an, « comme s’il y avait urgence de témoigner pour ces victimes, pour ces morts inutiles ».

Tourné en numérique, les images du film sont renforcées par un étalonnage subtil qui crée un lien, une cohérence entre les images d’archives du début et les différentes périodes du tournage. Les situations qui mêlent réalité — la guerre — et récit fictionnel — la recherche de Zeina — sont encore soulignées par une bande-son très travaillée : mixage entre sons réels, musique, luth oriental et dissonances. Toute la technique sert le film et ajoute à l’émotion qu’il provoque : le public est « sous les bombes » et vit le cauchemar des civils. La guerre n’est plus virtuelle. Le film la restitue dans toute son absurdité et sa barbarie.

Sous les bombes de Philippe Aractingi rappelle Allemagne, année zéro de Rossellini, tourné dans les mêmes conditions en 1947, dans un pays détruit. C’est un nouveau regard sur les conflits d’une région hypermédiatisée. Est-ce un nouveau réalisme [2] ? C’est un film bouleversant sur une réalité brutale et les méfaits de la guerre sur la population. Un message poignant contre la guerre, contre toutes les guerres : « Ce qui est essentiel, c’est d’avoir fait ce film qui dit non à la guerre. »

C. P.

Philippe Aractingi : Le but était de faire un film cru et vrai. Il fallait installer le film dans un vrai décor, dire au public que les images étaient vraies. Il y a deux acteurs dans le film, mais tous les autres sont des personnages réels. Et, dans une certaine mesure, les deux acteurs ne jouaient plus les séquences dures, mais les vivaient. Nous-mêmes subissions la guerre et les bombes. En tant que Libanais et Libanaises, nos émotions étaient fortes par rapport à la situation.

Sur les conditions de tournage, Sous les bombes est un film totalement atypique, construit au fur et à mesure du tournage. Le film a été écrit et tourné à chaud, au moment des événements. Nous avons écrit sur place et improvisé dans les décors réels. Ensuite, nous avons pris un temps de réflexion pour écrire un scénario et revenir au Liban tourner le corps de la fiction. La crainte était de rater le coche et de ne pas raconter une véritable histoire.

Au début de ce projet, nous avons cherché un thème universel et simple parce que nous tournions sur un territoire complexe : faire un film sans scénario, dans des décors réels et avec seulement deux acteurs, tenait de la gageure. Nous avons donc choisi une histoire simple, basique, qui puisse toucher tout le monde : l’histoire d’une femme qui cherche son enfant. Georges Khabbaz (Tony, le chauffeur de taxi) est un excellent comédien, mais il vient d’un univers où le scénario est bouclé et il était constamment paniqué par nos pratiques. Si j’avais une certaine crédibilité à cause de Bosta , au bout de dix jours, elle était au point zéro. Il a donc fallu revenir avec un scénario bien écrit, bien ficelé, pour que mon comédien reprenne confiance. Nada Abou Farhat (Zeina, la jeune mère) était plus détendue et ne se posait pas de questions. Tourner avec elle est merveilleux, elle est naturelle, créative dans les scènes et se laisse diriger.

Christiane Passevant : En présentant le film, vous avez dit que la guerre s’était imposée à vous. De quelle manière et quelle était la nature de cette obligation de faire ce film : est-ce pour témoigner ? Ou bien est-ce une raison plus profonde en vous-même, liée à la situation politique de la région ?

Philippe Aractingi : Cela a été viscéral. J’ai eu une réaction, à chaud, de colère et de haine réelle. J’ai suffisamment travaillé comme documentariste pour comprendre que l’autre n’est pas haïssable, que l’autre est aussi mauvais que moi. J’ai grandi pendant la guerre, en 1975, 1977 et l’on me disait : “L’autre, c’est le méchant, le Palestinien, le musulman.” Quand j’ai pris ma caméra, j’ai fait un film sur la douleur des mères et, à cette occasion, j’ai rencontré l’autre et je me suis rendu compte que l’autre est aussi bon ou mauvais que les miens. Et, pour moi, cette notion d’identité s’est diluée ; c’est celle des personnes qui font la guerre. Cependant, mes premiers sentiments en 2006 ont été la haine et la colère contre ceux qui avaient commencé la guerre. J’ai dû me défende contre ces sentiments, les dépasser pour ne pas entrer involontairement dans cette spirale. J’ai appelé à l’aide un ami. Cet ami est juif et nous avons écrit le scénario ensemble. Mais je ne veux pas mettre cela en avant parce que ça n’est pas essentiel. L’essentiel est que l’on ait pu dire ensemble non à la guerre et que cela soit créatif et constructif.

Nous avons vécu la destruction à haut débit : plus de 100 000 bombes sont tombées sur le Liban et, si l’on divise ce nombre par 33 jours, le chiffre est impressionnant : 50 morts par jour (1 189 morts et un million de déplacés). En vivant cette mort en direct et à haut débit, il fallait absolument dire non à un niveau purement personnel et être dans un acte créatif. Avec le temps, et parce que les portes se sont très vite ouvertes pour faire ce film, j’ai eu l’impression que cela répondait à un appel des victimes, celles qui disaient : « Je pars pour rien. Dites quelque chose, faites quelque chose, sonnez le glas ! »

Je l’ai ressenti ainsi même si cela paraît un peu trop ésotérique.

Laure Méravilles : Les thèmes de l’exil et de la fuite se retrouvent dans le film ?

Philippe Aractingi : Nous sommes bousculés, déchirés de l’intérieur par le passé, par tous les événements survenus dans cette région du Moyen-Orient, par toutes ces guerres : la Seconde Guerre mondiale, l’exode juif en Israël, les guerres depuis 1948… C’est un regard sur la région et toutes ces âmes perdues et déchirées. Zeina est exilée à Dubaï, Tony veut retrouver son frère en Allemagne ; celui-ci vit en Israël.

Lorsque tous deux recherchent Maha et Karim dans les centres de réfugiés, à travers le sud du Liban, ils sont arrêtés par un pont détruit (environ 265 ponts ont été détruits durant cette guerre). Nous savions qu’un des obstacles au voyage serait les ponts. Cette scène a été totalement improvisée. J’ai dit à ma comédienne « Tu es furieuse et énervée », et j’ai demandé au comédien de trouver quelque chose de décalé et il a chanté Sur le pont d’Avignon avec un accent libanais.

Laure Méravilles : Le film ne montre pas de morts ?

Philippe Aractingi : On en a trop vu à la télévision libanaise. Quand les cinéastes font des films sur les guerres, ils montrent des cadavres pour montrer à quel point c’est dur. Ici, on était déjà à la limite de la réalité et du voyeurisme. Dans le film, les moments drôles montrent à quel point la situation est difficile pour qui vit la guerre. Alors, en réaction, on a envie de rigoler, de vivre, d’où la scène de sexe dans le film. La mort est tellement présente que la pulsion de vie a besoin de s’exprimer dans des séquences de sourires, de gaieté, de vie. Ce n’est pas en contradiction avec un vécu de guerre. Bien au contraire, c’est légitime après tant de guerres.

J’ai beaucoup de choses à dire sur la guerre, sur le ressenti de la guerre, car j’en ai vécu énormément et c’est ce qui m’a poussé à faire ce film. L’un des buts du film, en termes de désir de réalisation, a été de faire vivre ce qu’est la guerre et ressentir cette sensation d’être au mauvais endroit au mauvais moment. Quand tout bascule, que rien n’est prévisible, non seulement au plan personnel, mais bien au-delà. D’où l’utilisation de larsens dans la musique qui expriment les sentiments de gêne, pour rompre l’harmonie de la musique.