Depuis le 22 février dernier, le Burkina Faso, petit pays d’Afrique de l’Ouest, connaît une situation politique très tendue née de la mort d’un collégien, Justin Zongo, le 20 février, suite à une arrestation par la police, ce qui a suscité la mobilisation des élèves. Dans un premier temps, les autorités ont prétendu que la cause de la mort était la méningite, amplifiant par ce mensonge le mouvement. Si les manifestations ont d’abord eu lieu à Koudougou (Centre-Ouest), d’où est originaire Justin, elles se sont très vite étendues à tout le pays. S’agit-il d’une simple imitation de ce qui se passe un peu plus dans le Nord du continent ?

Le Burkina Faso se caractérise par une société civile dynamique qui a su résister aux tentatives d’instaurer le parti unique ou le monisme syndical des différents régimes qui se sont succédé depuis les débuts de la période postcoloniale. Elle a chaque fois réagi aux exactions du pouvoir quel qu’il soit, de Maurice Yaméogo (1èreRépublique) à Blaise Compaoré (IVe République).

Les situations en Tunisie, Égypte, Libye peuvent certes favoriser

une certaine mobilisation par le fait qu’il y a effectivement l’idée du

« dégage ». Les références aux révolutions tunisienne et égyptienne

ont aussi été explicites avec des slogans comme « La Tunisie est à Koudougou », « Le Burkina aura son Égypte » [1] certains jeunes à Koudougou ont comparé Justin Zongo à Mohamed Bouazizi [2], etc. ou plus caricaturales avec l’utilisation de facebook. Même si à la différence de la Tunisie de Ben Ali et de l’Égypte de Moubarak, au Burkina Faso, il existe une certaine liberté d’information et d’expression, le droit et la liberté de s’organiser (“société civile”, partis politiques…), et il est plus aisé pour les jeunes des couches pauvres de se rencontrer physiquement pour planifier des activités [3] que de naviguer sur le net [4]. Les clins d’œil même involontaires à ce qui s’est passé en Égypte et en Tunisie peuvent même se révéler cocasses.

À Ouahigouya, lors d’une manifestation devant le conseil régional, un chauffeur de l’administration qui refusait de se soumettre aux injonctions des manifestants a dû fuir en catastrophe, tandis qu’un autre usager de la voie, échouant à forcer le passage, « freine, descend, poings levés, forme le V de la victoire et arrache les applaudissements de l’assistance [5] ». Au regard des relations avec les gendarmes, on ne peut s’empêcher également de faire le lien avec l’Afrique du Nord. Ainsi, alors qu’à travers tout le pays, les commissariats sont une des cibles privilégiés des manifestants étant donné les violences policières érigées en règle, à Léo certains des militaires auraient demandé pardon aux manifestants les assurant de leur compréhension concernant leur désir de justice. « Cela a eu pour impact de faire baisser la tension et, après des échanges, les manifestants ont accepté de poursuivre leur route, lançant des “bravo !” aux pandores pour leur solidarité et leur compassion [6] ». Cette relation entre manifestants et gendarmes – qui n’a pas été constatée dans toutes les localités – a même pu être décrite comme une sorte de « pacte de non-agression aux gendarmes [7] » par la presse, expliquant « Comme un essaim d’abeilles, "les insurgés" passaient devant la brigade de la gendarmerie, les poings levés, comme s’ils avaient signé un pacte de non-agression, pour aller s’en prendre à la douane ». Surtout, les évènements actuels se basent sur certaines similitudes structurelles, à savoir une société inégalitaire, un chômage élevé, l’absence de perspectives, les violences policières, le règne de l’impunité, un système politique verrouillé, une bourgeoisie liée à la gabegie politico-administrative, la longévité au pouvoir…

Du côté des autorités aussi perce une certaine influence des événements en Afrique du Nord : leurs réactions, d’abord prudentes, semblent en avoir été inspirées. Il suffit de se référer au ton de leurs différentes déclarations notamment après les premiers jours de mobilisations où la répression a été extrêmement importante, entraînant la mort de sept personnes [8] : quatre élèves, un étudiant, un policier et un garagiste. Il semble qu’après les journées du 22 au 24 février le gouvernement a tout fait pour apaiser la colère des manifestants. Dès le 28 février, le service d’information du gouvernement annonçait que le gouverneur et le directeur régional de la police nationale de la Région du Centre-Ouest étaient relevés de leurs fonctions. L’annonce de la mise aux arrêts des fonctionnaires de police présumés fautifs a reçu de l’Association nationale des étudiants burkinabé (ANEB) Koudougou et l’Union générale des étudiants burkinabé (UGEB) une question après le maintien de la version contestée de la méningite comme cause de la mort de Justin et qui a mis le feu aux poudres : « Vous annoncez que les présumés coupables sont aux arrêts sans lever l’équivoque sur la mort de Justin Zongo. Qui des coupables sont arrêtés ? La méningite ou les policiers qui ont commis ce forfait [9] ». Le pouvoir avait demandé l’encasernement des forces de sécurité, etc. Par ailleurs des enquêtes ont été ouvertes par le Procureur du Faso près du Tribunal de Grande instance de Koudougou : la première sur les événements de Koudougou, la deuxième sur ceux de Kindi et la troisième sur ceux de Poa (Conseil des ministres, 2 mars 2011).

Toutefois, l’étendue de la mobilisation dans le contexte de l’Afrique du Nord ne doit pas cacher la dynamique locale propre. Il ne s’agit par d’un pur effet de propagation, bien plus d’un effet d’écho à partir des conditions objectives sus-citées.

En effet, depuis la fin de la période dite révolutionnaire avec le coup d’État du 15 octobre 1987 qui a coûté la vie à Thomas Sankara, la société a connu de grands moments de confrontation avec le régime de Blaise Compaoré, certains après des actes meurtriers dans le milieu scolaire. En mai 1990, l’étudiant en médecine Dabo Boukary, militant de l’ANEB est torturé à mort dans les locaux de la garde présidentielle. Pendant des années, les autorités soutiennent qu’il s’est évadé, ce n’est qu’en 1997 lors de la plus grande grève universitaire qu’a connue le Burkina Faso jusque-là qu’elles admettent à demi-mots qu’il est mort. Le 9 mai 1995, les élèves de Garango marchent pour soutenir leurs enseignants en lutte pour de meilleures conditions de vie et de travail. Deux élèves, Emile Zigani et Blaise Sidiani, trouvent la mort. Le 6 décembre 2000, à Boussé, Flavien Nébié, 12 ans, meurt d’une balle dans la tête alors qu’il prend part à une manifestation contre l’invalidation de l’année académique à l’Université de Ouagadougou. Concernant le cas Dabo Boukary, les différents juges d’instruction qui se sont succédé sur ce dossier arguent de l’ancienneté des faits pour justifier de l’immobilisme du dossier. La mort de Flavien Nébié reste à ce jour non élucidée. Les deux gendarmes assassins d’Émile Zigani et Blaise Sidiani ont reçu une justice très clémente huit ans après : l’un a été condamné à 12 mois de prison avec sursis et l’autre a tout simplement été relaxé. L’inféodation de la justice au pouvoir qui s’est confirmée dans ces cas comme dans celui de Thomas Sankara, Oumarou Clément Ouédraogo [10]., etc. explique sans doute en partie le fait qu’aujourd’hui les manifestations ne se calment pas, et même s’amplifient.

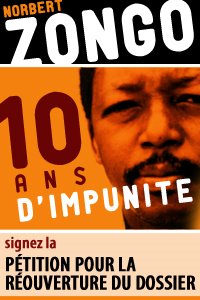

Ces actes criminels ont aussi touché la presse avec l’assassinat de Norbert Zongo, directeur de publication de l’hebdomadaire L’Indépendant, et de trois de ses compagnons, le 13 décembre 1998. C’est lors de son enquête sur le décès de David Ouédraogo, chauffeur de François Compaoré, frère du président, qu’il trouve la mort [11]. Cet événement marque un tournant dans la mobilisation contre l’impunité.

Le pouvoir, dans un premier temps désemparé par la réaction populaire, vacille alors véritablement, les mobilisations soutenues sur tout le territoire et regroupant toutes les couches sociales se sont étendues sur plus de deux ans sur fond de la plus grave crise sociopolitique dans le Burkina post-révolutionnaire. Dès l’annonce à la radio le 15 décembre 1998 de la mort de Norbert Zongo, dans « un accident » de voiture, les gens descendent dans les rues à Ouagadougou et en province. Les symboles du pouvoir sont attaqués, y compris le siège du parti présidentiel, le Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP). Le 16 décembre plus de 20 000 personnes suivent la dépouille du journaliste de la morgue au cimetière.

L’émotion populaire ne faiblira pas pendant de très longs mois. Dans un premier temps totalement prises de court, les autorités ne tardent pas, en même temps qu’elles négocient une sortie de crise, à réprimer avec arrestations, violence, création de milices, sanctions administratives contre les grévistes, fermeture des établissements scolaires, etc. Huit ans plus tard, en 2006, la justice rend un non-lieu dans cette affaire. La situation actuelle au Burkina Faso, en tant qu’elle est partie d’un mouvement populaire et spontané incluant toutes les franges de la société (élèves, étudiants, secteur informel, commerçant, etc.), peut être mise en miroir avec ces évènements. La perspective s’est toutefois élargie faisant penser en tout cas à une partie des manifestants qu’il faudrait aller bien plus loin qu’alors.

Par ailleurs la forme émeutière que l’on voit actuellement dans les protestations n’est pas nouvelle au Burkina, il y a notamment eu le mouvement « trop c’est trop » en 1998 ou les émeutes sociales contre la vie chère en 2008. Mais l’incendie de commissariats à une telle ampleur (notamment à Réo, Yako, Koupéla, Poutenga, Gourcy, Ouahigouya, Dory, Léo) est une chose inédite dans le pays. De même que l’ouverture de prisons par les manifestants à Yako, Ouagadougou, Koupéla et la libération de prisonniers, un acte qui peut symboliser le fait que les vrais criminels eux ne sont pas enfermés. Les manifestants ne s’en sont pas pris à tous les édifices publics, avec les commissariats, les principales cibles ont été les mairies et les gouvernorats, c’est-à-dire les structures au devant de la répression et des mensonges lors de l’explosion à Koudougou. Ce sont des symboles de l’État, les policiers en tant que forces de répression, les maires régnant en potentats dans leur localité et les gouverneurs en tant que représentants direct du président comme l’a précisé le gouverneur du Centre-Ouest lorsque les manifestants ont souhaité le rencontrer en rappelant qu’il n’était pas là par « la volonté des populations mais grâce au Président du Faso qui a fait de (lui) son représentant à Koudougou [12] ». Par ailleurs, la répression meurtrière des manifestations à Koudougou et dans toute la province du Boulkiemdé comparée aux tentatives d’apaisement qui ont suivi, peut suggérer que c’est la propagation qui a fait peur aux autorités [13].

En effet, cette crise s’inscrit dans un contexte de grand mécontentement : d’abord avec la volonté de Blaise Compaoré de modifier l’article 37 de la Constitution qui lui permettrait de se représenter à vie [14]. Les négociations avec la Coordination de la coalition nationale de lutte contre la vie chère (CCVC) qui se sont achevées en février n’ont pas été approuvées alors que dans le même temps les prix ne cessent d’augmenter, ce qui peut faire craindre une situation semblable à celle de 2008. Par ailleurs, Simon Compaoré – qui n’est pas un parent du président –, maire de Ouagadougou, a annoncé le contrôle de recouvrement de la taxe de développement communal [15] qui a créé énormément de remous depuis sa création en 2008 pour le 31 mars. Sans parler des différentes tensions dans la sous-région et notamment en Côte d’Ivoire avec de présumées implications du président burkinabé. Comme en 1998, à la question de la vérité et justice et de l’impunité s’agrègent des questions syndicales et sociales.

Quant à la volonté d’apaisement affichée au début par le pouvoir, elle est aussi à relier à la tenue du Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou (Fespaco) – un événement majeur de la vie culturelle nationale – qui s’est tenu du 26 février au 5 mars. Le régime burkinabé étant particulièrement attentif à l’image qu’il peut donner à l’extérieur. C’est Ainsi, que déjà lors de la grande grève des étudiants en 1997, une mesure de suspension des cours était prise dans tous les établissements de la capitale « en vue de permettre aux élèves de participer pleinement aux manifestations de la présente édition » du Fespaco, cite L’observateur Paalga [16] tout en se demandant s’il ne s’agissait pas plutôt d’une stratégie pour empêcher les élèves d’être solidaires des étudiants au regard des précédents, et ce d’autant qu’ils étaient en grève depuis cinq jours. En outre, des agents du gouvernement étaient infiltrés pour contenir les manifestations sur le campus. Concernant le mouvement en cours, les cours ont été suspendus sur toute l’étendue du territoire national du 25 février jusqu’au 28 février dans un premier temps et le 28 février, un autre communiqué prolongeait la période jusqu’à nouvel ordre. Finalement la reprise sera décidée pour le 7 mars (sans qu’elle n’ait lieu du fait des mobilisations). Il est toutefois notable que la Guilde Africaine des Réalisateurs et Producteurs dans un communiqué du 3 mars a interpellé les médias internationaux sur l’absence de traitement des révoltes du reste du continent similaires aux évènements d’Afrique du nord ; elle estime qu’il est de la responsabilité des medias de rendre visible aux yeux du monde les aspirations de tous les peuples quels qu’ils soient ».

Après la propagation des manifestations sur tout le territoire, on a assisté à un net retour du pouvoir à ses réflexes autoritaires et militaires notamment depuis le 11 mars, jour de la marche organisée par l’ANEB. Ce jour-là, la capitale est quadrillée par les militaires, les policiers, les gendarmes qui répriment les manifestants. C’est seulement au soir de cette journée que Blaise Compaoré daigne s’adresser à la nation pour la première fois depuis le début des évènements. Sa déclaration tourne essentiellement autour des dégâts matériels sur les édifices publics et les biens privés.

Dans la gestion de cette crise, le pouvoir a suivi le schéma quasi classique qu’il suit depuis 1997, magnant dans le même temps la carotte et le bâton et prenant comme un crime de lèse-majesté que les concessions qu’il estime faire n’apaisent pas la situation. S’agissant des crises scolaires, s’il fallait établir un modèle des différentes étapes ce serait : manifestation, répression, arrestation des protestataires, procès, disqualification (subversion), négociations avec l’appel à une médiation. À chaque grande crise universitaire par exemple un médiateur est sollicité par les autorités : en 1990 ce fut le Mouvement burkinabé des droits de l’Homme et des Peuples, en 1997 et 2000, le Médiateur du Faso, en 2008, l’Assemblée nationale elle-même, souvent allié à l’intervention des autorités spirituelles (traditionnelles ou religieuses). Dans la situation actuelle, très vite un « comité d’initiatives » de six membres (autorités coutumières et religieuses – chrétiennes et musulmanes) et présidé par l’évêque de Ouagadougou a été mis en place. La disqualification du mouvement est venue des accusations de manipulation par l’UNDD, supposée agir pour une main étrangère en l’occurrence l’Ivoirien Laurent Gbagbo.

Il est pourtant très peu probable que Hermann Yaméogo ait une quelconque possibilité d’influencer énormément des jeunes prêts à se mettre en danger pour lutter contre l’impunité et plus encore. Cet opposant qui a parfois été ministre d’État de Blaise Compaoré étant de fait la caricature de la capacité que certains opposants ont à faire le va et vient entre majorité et opposition. Cette accusation est toutefois singulière, d’ordinaire, et depuis sa création en 1978, le pouvoir voit dans toute contestation le Parti communiste révolutionnaire voltaïque (parti clandestin), accusant les forces contre-hégémoniques dans le pays et notamment l’ANEB d’en faire partie et en espérant légitimer ainsi leur répression lors des mobilisations.

Dans la période actuelle, il ne serait pas étonnant de voir le pouvoir revenir avec cette accusation, d’autant que l’annonce de la fermeture de toutes les universités publiques au Burkina et des œuvres sociales (les mêmes dispositions se répètent) le 14 mars marque la volonté du gouvernement de réorienter la crise vers ce qu’elle n’est pas, à savoir une crise uniquement scolaire, universitaire en l’occurrence. De la même manière, il est pratiquement évident que cette décision, alliée à l’exaspération qui s’est faite jour depuis le 20 février, pourra entraîner des débordements lors des manifestations, qui permettront au pouvoir de recourir à la « stratégie du procès ». C’est un autre invariant, lors des grandes mobilisations, des arrestations ont lieu, ouvrant un procès et permettant que les manifestants se concentrent sur le soutien aux accusés, laissant de côté les revendications initiales. Cependant, les manifestants, cette fois-ci, ne sont pas tous nécessairement dans un cadre organisé (syndical, politique, associatif). Surtout à la lecture ça et là des commentaires sur le relatif échec de la lutte consécutive à l’affaire Norbert Zongo et sur ce qui s’est passé en Afrique du Nord, il est bien possible que cette jeunesse-là (et tous ceux qui ne sont pas jeunes et qui sont sortis spontanément) ait la conviction que au moins pour faire partir le dirigeant il n’y a nul besoin d’organisation formelle.

16 mars 2011